売上日報と日次KPI管理:その「勘と経験」を「確信」に変えるデータ活用術

- 多店舗展開企業のための日次KPI管理の重要性とその具体的な方法

- 変化の早い飲食店経営において、週次・月次管理では「遅すぎる」理由

- 数字を羅列するだけでなく、具体的なアクション(販促・シフト調整)につなげるためのデータ分析の切り口

- 「数値の異常」から「現場の異常」を即座に検知し、機会損失を防ぐための日次管理手法

なぜ日次KPI管理が重要なのか

その経営、”どんぶり勘定”になっていませんか?

ある日突然、A店の売上が落ちた。

原因は天候か、競合か、それともスタッフのオペレーションか?

その答えが1週間経ってもわからない、そんな経験はないでしょうか。

多店舗展開においては、この小さな数字の積み重ねが、将来の大きな成長を左右します。

例えば、週末に全店舗を見て回れる数店舗のうちは、細かく数値を管理する必要性は薄いかもしれません。

数値の異常を捉える前に、現場の異常を現地現物で捉え、すでに指示を出せるからです。

しかし店舗数が増え、店舗間の距離も離れてくれば、そのような即時即決の判断はままなりません。

日々のKPIから問題を発見し、現場の問題を確認し、課題と打ち手を定めなくてはなりません。

週次・月次では遅すぎる理由

問題が起きてから数日、数週間後に気づいていては、迅速な対応ができません。

日次でデータを確認することで、その日のうちに異常に気づき、販促や現場指導などの対策を打つことができます。

日々、計画・実行・振り返りを行い、それにより機会損失やコスト増を最小限に抑えられるのです。

具体的には経営判断に活かせる事例を以下に挙げます。

売上傾向の変化と対策

メニューのトレンドや競合店の動向などによる売上傾向の変化を早期に発見し、迅速に販促やメニュー改訂などの対策を打つ。日別売上予測の精度向上

天候やイベント情報などを加味したデータ分析により、より精度の高い売上予測を可能にし、仕入れや人員配置を最適化する。発注量・仕入れ高の異常値の発見と対策

原価率や仕入れ高をモニタリングすることで、過剰発注や不正な仕入れなどの異常値を早期に発見し、コスト改善に繋げる。人時生産性とシフト組みの異常値の発見と対策

人時生産性を計測し、売上に対して人件費が過剰になっていないかをチェック。

曜日や時間帯ごとの客数変動に合わせた最適なシフト組みを支援する。

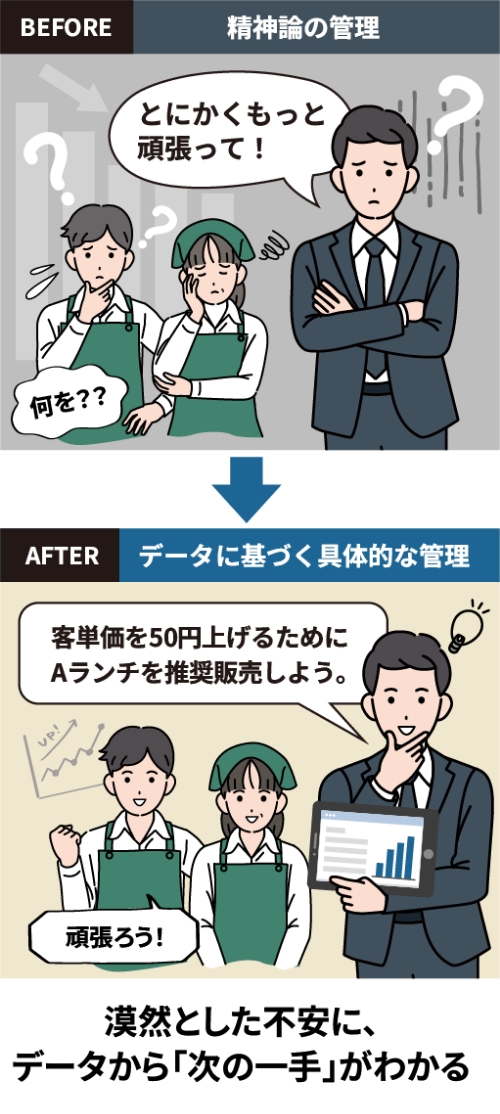

経営者だけでなく、現場が主役になるデータ経営へ

経営は経営者だけで行うものではありません。

現場スタッフが自分ごととして問題・課題に取り組む姿勢が欠かせません。

経営と現場スタッフが同じ数字を共有し、現場のスタッフが日々の数字を意識するようになることで、自主的な改善活動が生まれるきっかけとなります。

そのような管理、共有の仕組みづくりも日次KPI管理には欠かせない観点です。

日次KPI導入効果のビフォーアフター

日次KPI管理によって、「次の一手」の行動をデータで検証し経営のスピードアップが実感できるようになります。

具体的な日次KPIの設定例

具体的なKPIとしては以下のものが挙げられます。

売上関連KPI

売上関連の主なKPIは、売上高、客数、客単価の3つになります。

- 【売上高】

いうまでもなく売上は利益の源泉です。

そのほかの売上関連のKPIはいくつもありますが、全ては売上高を向上させるために分解された数値です。

客数でも客単価でも、その他の個別のKPIを改善するためにゴールとなる売上高の全体が損なわれることはあってはなりません。

そのため最低限見なくてはいけないKPIが売上高であり、いかなる場合でもまず確認すべきは売上高となります。 - 【客数】

売上高にならび重要なKPIであり、特にお店の現場にとって最も関心が高くなるのが客数といえます。

お客様の来店なくして売上高が上がることはなく、一度ご来店されたお客様が満足されて、再度ご来店いただけるからこそ客数と売上が伸びていくからです。

また、その日その時の食材と人員の準備は客数に対して行われるものです。

そのために現場の関心ごとの第一は客数になってくると言えます。

客数に関して注意すべき点としては、従業員やお客様の入力ミスに気付きにくく、売上高ほどには信頼をおけないということです。 - 【客単価】

売上高を伸ばすには客数を伸ばす方法と、客単価を伸ばす方法があります。

客単価の基本は業態コンセプトとメニューの売価設定で決まってきます。

またそれ以外でも、スムーズなオペレーションやよく考えられた推奨販売に客単価は左右されます。

よってメニュー変更の検証のほか、店舗運営の良し悪しをはかる上で客単価は重要なKPIといえます。

売上高、客数、客単価の3つのKPの他にも副次的に注目すべきKPIがあります。

これらは売上高、客数、客単価の細かな内訳ともいうべきKPIになります。

何か問題が出てきた際や新たな取り組みを行った際に、より具体的に内容を確認するのに必要なものです。

- 【客席回転率】

1席あたり何人のお客様が座ったかを示す数字です。

特にピークタイムの客数を伸ばすには席数を増やすか、客席回転率を上げるかになります。

また客席回転率は店舗の運営力、オペレーション力を比較する際や、店舗レイアウトの良し悪しを判断する際にも用いられます。 - 【滞在時間と提供時間】

お客様の着席から会計までが滞在時間、オーダー時刻からお料理が運ばれるまでの時間が提供時間となります。

オーダーのお伺い、調理、提供、中間バッシングがスムーズであれば滞在時間は必要以上に長くならず、それだけ席回転率も向上します。

逆にこれらのペレーションに手間取るようになると滞在時間が伸び、席回転率が低下し、しいては機会損失を産むこととなります。 - 平均待ち時間とキャンセル率、発券数(ウェイティング数)

ウェイティング受付からご案内までの平均時間と、ウェイティングがキャンセルされたキャンセル率、そしてウェイティングの総数としての発券数です。

来店したものの長く待たされた、待ちきれずに帰ったという経験は店への不満に繋がりかねません。

またウェイティングの絶えない曜日時間帯、そして高席回転率の店舗では客数トレンドに先行する重要な指標となります。 - 【平均皿単価と平均皿数】

平均皿単価は〈 売上高 ÷ 総注文点数 〉で、平均皿数は〈 総注文点数 ÷ 総客数 〉で計算される指標となります。

客単価を向上させるには平均皿単価を上げるか、平均皿数を上げるかの取り組みが必要となります。

逆におすすめが不十分であったり、メニュー表がわかりにくい場合には、皿単価も皿数も伸び悩み、結果客単価が低下することとなります。 - 【カテゴリ別/商品別の売上、出数と客数あたり出数率】

カテゴリ別/商品別の売上、出数は、平均皿単価と平均皿数を構成する内訳の数字になります。

おすすめしたい商品が目標とした出数(率)を取れているか、その上で皿数と皿単価の目標は達成できているかをみていくこととなります。

また、売上規模の異なる曜日間や店舗間の比較では、出数率を参考に、商品の売れやすい時期、店舗、立地などを確認します。

人件費関連KPI

人件費は原価にならび費用の多くを占めるものです。

正確な人件費は月の給与を締めないとわかりませんが、それまで全く目安がない、ということでは適正な利益を出すことはできません。

そこで以下のようなKPIを日々管理していく必要が出てきます。

- 【労働時間】

人件費管理を日々行っていくための基本は労働時間となります。

シフト上の予定時間数に対する差異や、客数に対する標準労働時間との差異などを確認し、問題を明らかにしていきます。 - 【人時売上高と人時客数】

人時売上高は〈 売上高 ÷ 労働時間 〉、人時客数は〈 客数 ÷ 労働時間 〉で計算される指標です。

どちらも生産性を表す指標になりますが、人時売上高と人時客数では数字を通じて向き合う方向性が異なります。

すなわち、人時売上高は収益性を測るのに近い指標、人時客数はよりオペレーション効率を測るのに近い指標となります。

原価関連KPI

原価は費用の多くを占めるとともに、お客様がお食事を通して感じる価値の源泉とも言えます。

必ず発生する費用ですが、それだけにムダも発生しやすく日々管理する必要があります。

- 【仕入高(率)】

日々の仕入高と売上に対する比率を表します。

予定の仕入高や仕入率との差異が出てきていたら、カテゴリや品目別内訳で問題を確認します。

基本は日々の数字を見て管理するのですが、1回の発注ロットが1日の売上に見合わない量、サイズであれば何週間かの累計を見て管理します。 - 【理論原価率】

理論原価率はレシピ上の原価と実際の商品出数を元に算出した原価率となります。

商品施策の結果、理論原価率と粗利額は改善しているかなどを確認することができます。

また、実績原価率と理論原価率との差異がロスということになります。

調理ミスやオーダーミス、歩留の悪化などロスの課題に応じた対策が必要になってきます。

売上日報作成のポイント:データ分析の切り口

日次KPIを単なる数字の羅列にしないために、以下の切り口で分析することが重要です。

KPIと目標値

KPIの良し悪しを客観的に判断し、課題の優先順位をつけるには目標値や計画値が必要です。

予算や事業計画、前年数値などを基準に判断していきます。

あるいは労働時間などには標準労働時間の設定があるかもしれません。

これらの目標値対比を予算比や前年比として日々確認していくこととなります。

変動要因の分析

KPIはただ目標値との乖離を確認すれば良いというわけはなく、その内訳を確認し問題を絞り込んでいく必要があります。

次に示すような内訳ごとに、ギャップを確認し問題の特定と課題の大きさを見つけにいきます。

目標との対比では〈 実績÷目標 〉で示される目標比と、〈 実績-目標 〉で示される目標差の2つがあります。

目標比はその内訳の中での課題の大きさを示し、目標差は全体の中での課題の大きさを示すものです。

しかし全体の売上高が1000万円で、このうちのランチタイムの売上予算差が10万円だった場合、全体の中では必ずしも大きな課題とは言えないでしょう。

指標の内訳

以下のような切り口でKPIの内訳を確認していきます。

この時の分類の仕方は事業の状況に応じて様々ありますが、

なるべく均等なサイズになるように区分すること

打ち手やコミュニケーションを共通化しやすいように区分すること

が原則になります。

そうすることで、最小限の時間で問題の把握と分析、対策の立案を進めることができるようになるからです。

- 【立地別と店舗別】

20店舗程度までであれば店舗別の内訳を見れば十分だと思います。

特にエリアマネージャーや地区長といった複数店舗を統括する役職者はこの店舗別の内訳をまず見ていくことでしょう。

30店舗を超えて全体を管理するのであれば、ロードサイド、繁華街、商業施設などの立地特性で区分して確認していきます。

これらの立地特性は客層と利用動機が異なるために、売上傾向が異なり、メニュー出数傾向に違いがあり、さらに適切な販促手段が異なってきます。 - 【曜日別】

月〜日祝と祝前日の8つに区分することもあれば、平日・金曜祝前日・土日祝の3パターンで区分することもあります。

それぞれ自業態の売上傾向に応じて区分していきます。 - 【時間帯別】

基本は17時などの区切りでランチとディナーに分けることとなります。

さらにモーニングやアイドル、ナイト、レイトナイトなどの区分を設ける場合がありますが、これは売上(集客)施策を検証する観点もあれば、客数の少ない時間帯の労働時間(シフト組)管理の観点もあります。 - 【顧客属性別】

性年代別やファミリー、カップルなどの属性別の分類になります。

会員アプリ等のデータや、従業員による入力があればそのデータに頼ることとなります。

分かりやすくはあるものの、入力に頼るためミスや誤認が懸念されることや、設計を変えた場合に過去分と比較しづらくなるなどのデメリットがあります。

そのほかにも、注文内容から、単品のみ/セットのみ/ドリンク有無やアルコール有無で、食事シーンの内容から分ける分類方法もあります。

こちらは、入力ミスの心配が少ないことや、設計を変えた場合に過去分の再集計が可能となるなどのメリットがあります。 - 【天候別】

地域別の天気や気温を組み合わせて区分するものです。

過去の実績から、荒天の場合にどの程度売上が下振れするのかをあらかじめ知ることで、前日、当日の調整が進めやすくなります。

また鍋業態など春から夏にかけて売上の落ち込むタイミングや、逆に夏から秋冬にかけて売上を伸ばしやすいタイミングを知ることは、販促、発注、シフトを調整していく上で重要となるでしょう。

日次KPI運用の現実的な課題

システムを増やすほどデータは分断され本当に知りたい数字が分からなくなってしまう

店舗が増えるにつれ、日々の業務効率化は不可欠です。

そのため何かしらの店舗管理システムを導入しKPI管理を行なっている企業は多いと思います。

しかし、ここに課題を抱えるところも多く見られるのです。

- 【思い通りにならない集計】

例) 日単位、月単位の集計はできても週単位の集計ができない。

例) 集計期間について52週推移や3ヵ年推移の出力ができない。

例) 前年比は出せるものの同日比だけ、同週同曜比や前年あて日対比を出したいがままならない。

例) 客席回転率や滞在時間などのKPI集計に対応していない。 - 【分断されたシステム】

売上、勤怠、発注、会計…個別の業務を最適化するためにシステムを導入し、コストは下がったはずなのに、気づけばデータがバラバラになり、経営状況が”見えにくく”なっていないでしょうか。

例) 異なるシステム間でデータが連携せず、人時売上、人時客数や出数率の集計、ウェイティングシステムとの対比ができない。 - 【エクセル再加工の非効率】

思い通りのKPIを集計する、異なるシステム間のデータを連携させる、そのためにエクセルにデータを貼り付けて再加工が必要になっている。

例) 集計用のエクセルシートもいつの間にか10万行、100万行とデータが増えていき再集計や集計結果の検証もままならなくなってくる。

例) 毎日、毎月のエクセル集計作業に人件費で数十万円かけている。しかもそのアウトプットは信頼性が低い。

特にシステムの分断とエクセル加工の限界は深刻な課題となってきます。

これは、決して貴社だけの問題ではありません。

業務効率化のために良かれと思って行った努力が、かえって経営を”見えにくく”してしまう。

これこそが、多くの成長企業が直面する『成長の痛み』なのです。

NauticalStarだからできること:バラバラなデータを統合し、”見える化”する

私たちは、単なる数字のレポートを提出する会社ではありません。

『明日から何をすべきか』が明確になる、具体的なアクションプランまでご提案します。

「データ分析」と「現場コンサルティング」の融合

私たちの役割は、複雑なデータを『現場で使える言葉』に翻訳することです。

データ分析の専門家が見つけた課題の”ヒント”を、飲食店での経験豊富なコンサルタントが、店舗の皆様が『明日からできる』と思える具体的なアクションプランに落とし込んでご提案します。

「最新ITツール活用で、データ統合・見える化をワンストップで支援」

POSや勤怠、発注、会計などバラバラな各システムからデータを自動収集・統合し、BIツール(Looker Studio)でリアルタイムに経営状況を可視化する仕組みを構築します。

これにより、経営者はいつでもどこでも、スマートフォンやタブレットから最新のデータを元に迅速な判断が可能になります。

「事業成長を加速させる経営戦略策定」への接続

日次KPI管理というミクロな視点から得られた知見を、中期計画や経営戦略といったマクロな視点にどう繋げていくかを具体的に示します。

まとめ 〜 はじめの一歩を、私たちと一緒に

最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。

日々の数字を正しく捉えることが、いかに重要であるかを感じていただけたのではないでしょうか。

一方で、「分かってはいても、何から手をつければ良いか分からない」「自社だけで本当にやりきれるだろうか」といった不安や疑問が生まれるのも、また事実だと思います。

そのような漠然としたお悩みや課題を、まずは私たち専門家に話してみませんか?

私たちは、データ活用のプロフェッショナルとして、貴社の状況に合わせた最適なステップをご一緒に考える「無料経営相談」の機会を設けております。

無理な営業は一切いたしません。

まずは現状を整理する場として、お気軽にご活用ください。

相談するだけでも、頭の中が整理され、次に取り組むべきことが見えてくるはずです。

貴社の未来をより良くするための第一歩として、ぜひこの機会をご利用ください。