五十嵐茂樹の情熱塾〜プロ店長養成講座【第15部】

第15部 マネジメントツール

Management Tool

これが自分自身を成長させるのです。

自分が成長することで、お店も成長するということを忘れてはなりません。

マネジメントツール

Management Tool

マネジメントツールの目的

各種マネジメントツールには、それぞれ「何のために」という目的があります。

この目的を理解し、そして、各種マネジメントツールからの問題の発見と問題の解決ができるようになってくると、本当の意味でのマネジメントツールの活用になってきます。

そのためには、各種マネジメントツールのすべての項目を記入することで終わるのではなく、そこからが本当の意味での仕事のスタートであることを認識しなくてはなりません。

つまり、記入された数値から問題点を発見し、そして原因の分析と対策の判断を行うことで、問題点の早期発見と早期対策を行うためです。

そして、計画された通りの数値を達成するのです。

そのためには、常に数値を把握しながら、問題の発見と対策の判断を行えるマネジメント活動を身につけなくてはならないのです。

面倒なことに挑戦

店長の中には、なかなか各種マネジメントツールを使いこなせなくて悩んでいる方も多いと思います。

確かにマネジメントツールを使いこなすのは面倒なことです。

しかし、この面倒なことが当たり前にできるようになってくると、店長のマネジメントレベルも大きく向上してきます。

本来の仕事とは、全てにおいて面倒なことからスタートするものです。

その面倒なことが、日々の仕事の中で習慣化した時に、初めて仕事としてのスキルが身につくのです。

一番良くないことは、せっかく取り組んだことを途中で止めてしまうことです。

中途半端なことをいくら繰り返しても、仕事のスキルがアップすることはありえないことを理解してください。

大切なことは、どんなマネジメントツールであっても、日々の業務の中で当たり前に使いこなせるようになることです。

このことが確実にできるようになってきた時に、初めてマネジメントツールの中身を検討することができるのです。

問題解決のアプローチ

目標設定(Goal)

仕事のスタートは、目標の設定作業から始まります。

何かに成功したいと思ったら、何に成功したいのか、またどのような方法で手に入れるのかを考えなくてはなりません。

つまり、ゴールを設定し、次に計画を作って、その計画に沿って進むということです。

自分の進むべき目標をはっきりと定め、行動プランを開発すること、これが目標設定です。

ここで注意してもらいたいことは、設定した目標がすでに決められている会社の方針や数値目標、さらには課題とリンクしており、同じ宝庫になっていることを確認することです。

これが済んだら上長と目標合意のためのミーティングを開き、お互いが合意に達するレベルに持っていくことです。

それは、目標がどれも合意に基づいた測定可能で、具体的内容かつ妥当なものであるかどうかを判断するためです。

この流れが目標設定作業です。

お互いのコミュニケーションが最も大切になってくることを忘れないでください。

行動計画(Action Plan)

目標とは、自分が達成したいと思っている結果に過ぎないことを、まずは頭においてください。

目標を達成するためには、目標を達成するために取るべき手段を計画しなければなりません。

これが行動計画(Action Plan)と言われるものです。

目標が達成されない多くの原因は、この行動計画の不十分さにあります。

逆にしっかりした行動計画が立てられてら、目標への道のりは半分終えたといえます。

行動計画を立てるときには各段階を慎重に検討した上で、下記の観点からそのプランを練り上げてください。

- 現在の自店舗レベルはどこにあるか? ➡︎現状分析

- なぜそうなっているのか? ➡︎原因分析

- どこのレベルに自店舗を持っていきたいのか? ➡︎目標の設定

- そこに到達するためにすべきことは何か? ➡︎行動計画

- それをいつ行うのか? ➡︎優先順位の決定

つまり、5W2Hでプランを考えることです。

行動計画が完成したら、それには文字通り自分自身のワーキングスケジュールとなり、時間の使い方を方向づけしてくれることになります。

行動計画の全項目を遂行すれば、対策判断に誤りがない限り確実に目標は達成されます。

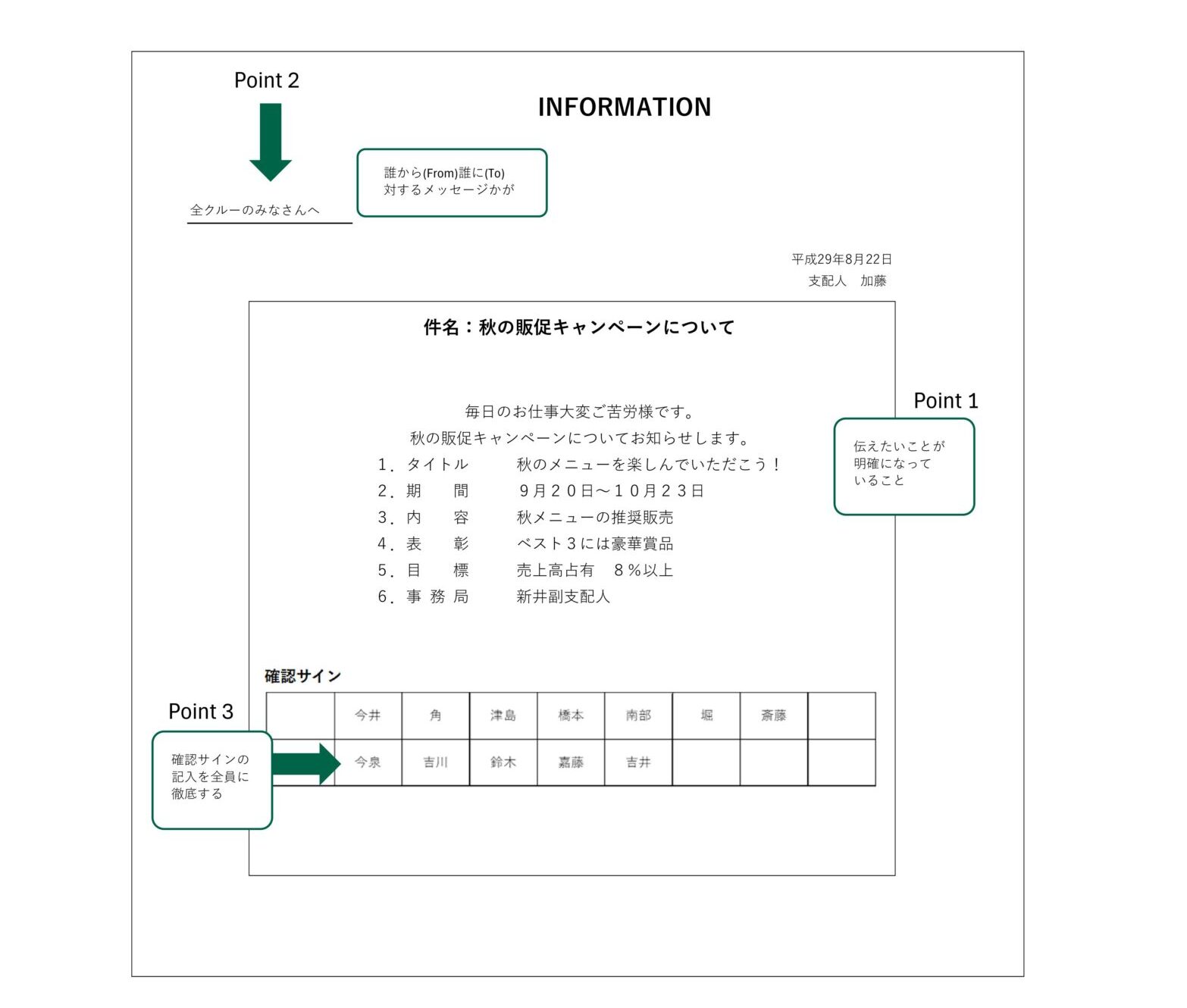

インフォメーションシート

INFORMATION

インフォメーションシート(INFORMATION)とは、コミュニケーションを保管するためのツールの一つです。

日々の仕事の中で、確実にコミュニケーションが取られていれば何ら問題はありませんが、仕事に追われて、ついつい言い忘れてしまうのもコミュニケーションの問題の一つです。

そこで全員に、確実に、漏れなく、そして効率よく、日頃のコミュニケーションをカバーするために開発したのがインフォメーションシート(INFORMATION)です。

インフォメーションシート3つのポイント!

このインフォメーションシート(INFORMATION)を活用するには、注意しなくてはならない3つのポイントがあるのでよく理解してください。

Point1. 伝えたいことが明確になっていること

インフォメーションシート(INFORMATION)でまず大切なことは、伝えたいことが具体的に明確になっていることです。

そのためには、できるだけ箇条書きで、そして内容は行動に即した言葉を使うことが大切です。

余計なことをいろいろたくさん書くことで、かえって伝えたいことが不明確にならないように注意しなくてはなりません。

私がインフォメーションシート(INFORMATION)を活用する場合は、1分で読める内容にまとめることにしています。

Point2. 誰から(From)誰に(To)対するメッセージなのかが明確になっていること

インフォメーションシート(INFORMATION)で次に大切なことは、誰から(From)誰に(To)宛てたメッセージなのかが明確になっていることです。

例えば、発信者(From)が店長で、受信者(To)は、ホールの人なのか、キッチンの人なのか、それともお店の人全員なのかを明確にすることです。

または、ランチの日とか、ディナーの人かを対象とすることもできます。

このインフォメーションシート(INFORMATION)は、あくまでも部門や時間帯、それにお店の人全員と言った対象に効果的に使うツールになってきます。

決して、個人を対象にしたコミュニケーションツールとして使うことはないので、注意しなくてはなりません。

Point3. 確認サインの記入を全員に徹底する

このインフォメーションシート(INFORMATION)で最も大切なことは、発信者(From)と受信者(To)がこのツールを使ってコミュニケーションを成立させることです。

そこで、受信者(To)はこのメッセージを読んで内容を確認したら、そのことの証としてインフォメーションシート(INFORMATION)下のランにサインをしなくてはなりません。

このサインによって、発信者(From)はそのことが伝わったことを確認するのです。

不断のコミュニケーションでもよくあることですが、言いっぱなしで最終確認を取らないのは間違いの元です。

言ったことで仕事をしたつもりになっていることが一番の問題です。

だからなかなか仕事の成果が上がらないのです。

このツールが完全に活かされてくるためにも、確認サインの徹底を行わなくてはなりません。

それができないことには、コミュニケーションはやはり中途半端になるので注意しなくてはなりません。

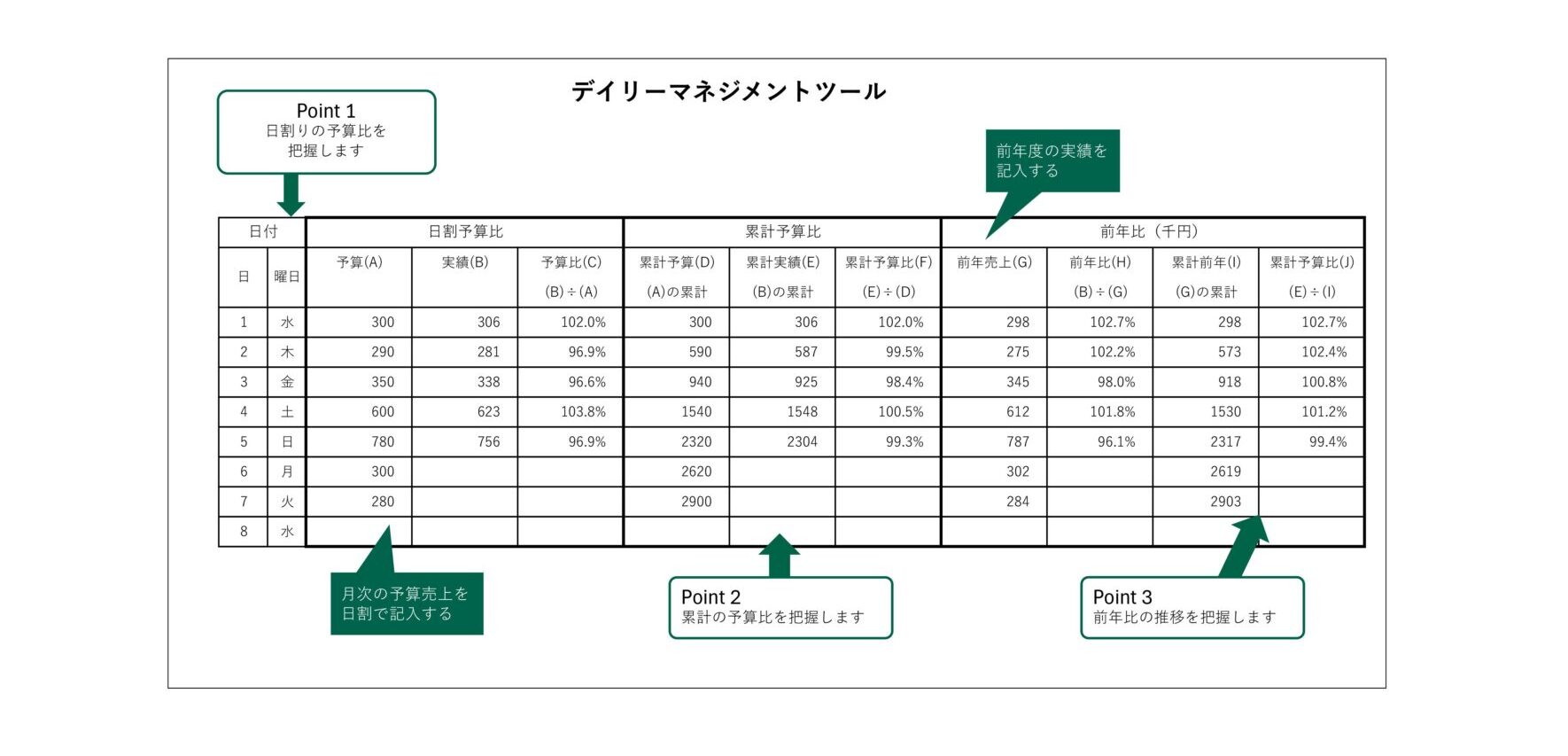

デイリーマネジメントツール

Daily Management Tool

デイリーマネジメントツール(Daily Management Tool)を紹介します。

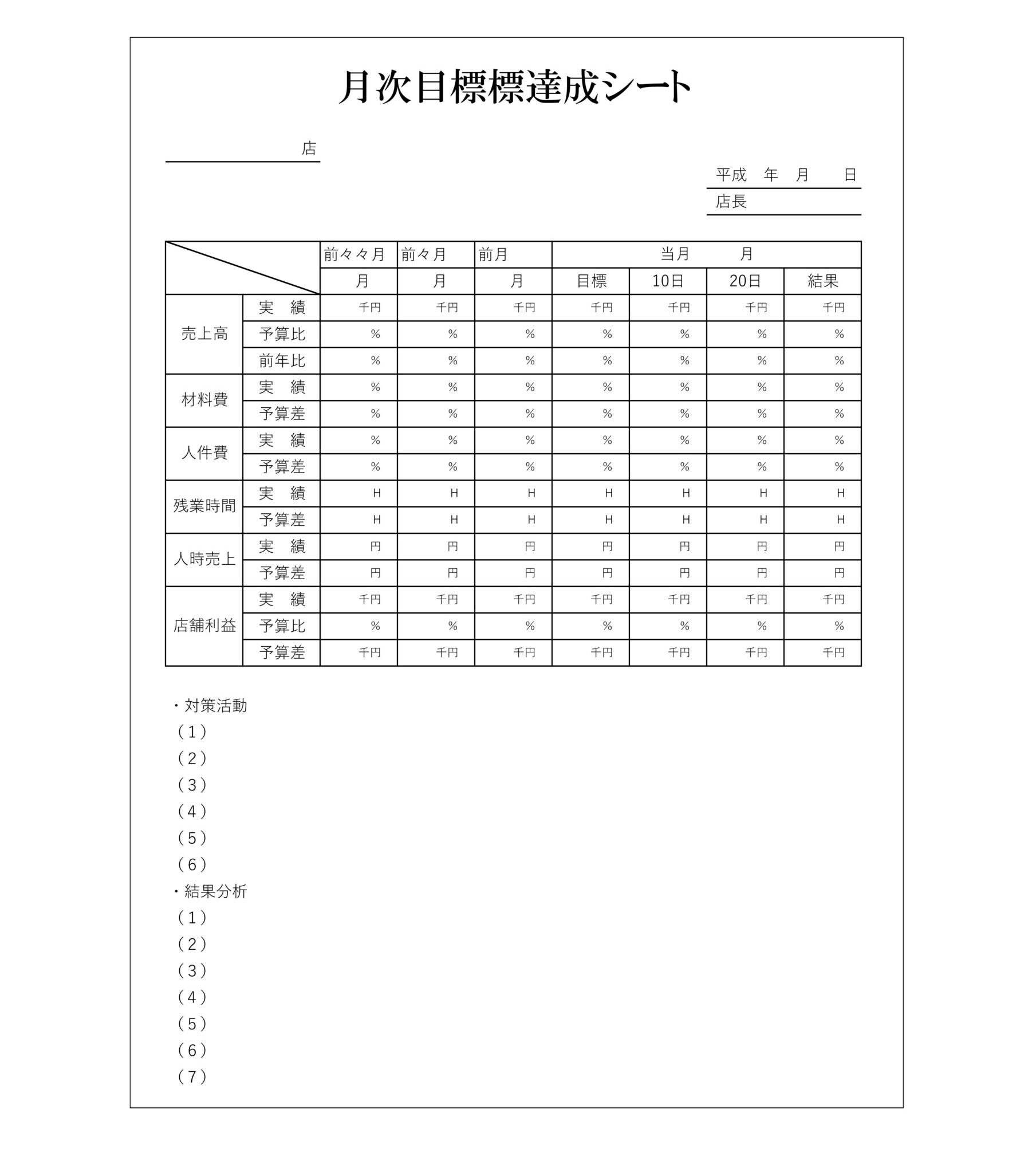

このデイリーマネジメントツール(Daily Management Tool)は、一日一日の数値の結果を確認し、そして累計の数値を把握することで、常に問題点と対策の判断を行いながら1ヶ月の予算を追うためのものです。

店長たちと話していて、予算費や前年比、それに粗利益や人件費のことを全く把握していない人がいますが、数値責任を負わない店長などこの世には存在しません。

単にお店を運営するだけで、結果の数値責任を負わないのであれば、それは店長といいません。

店長たちは、ご来店いただいたすべてのお客様の満足と感動を得ながら、同時に結果としての数値責任を果たしてゆかなくてはならないのです。

そのために開発したツールの一つが、デイリーマネジメントツール(Daily Management Tool)です。

デイリーマネジメントツール3つのポイント!

Daily Management Tool

このデイリーマネジメントツール(Daily Management Tool)を活用するためにも、3つのポイントがあるのでよく理解してください。

Point 1. 日々の予算と実績を把握する

デイリーマネジメントツール(Daily Management Tool)でまず大切なことは、日々の予算と実績を確実に把握することで、現時点での問題点と原因、そして対策判断を行うことです。

日々の積み上げた業績が週間の業績になり、そして週間の業績が月間の業績になってくるのです。

つまり一日一日の営業が何より大切ということです。

また、一日一日の営業を大切にするということは、問題点をそれだけ早く発見できるということです。

一日の営業を大切にできない人が、1週間の営業や一ヶ月の営業を考えることなどできるはずがありません。

これはすべての業務に共通することですが、問題点は早期発見と早期対策によって解決してゆくことが成長発展への基本となってきます。

Point 2. 累計の予算と実績を把握する

デイリーマネジメントツール(Daily Management Tool)で次に大切なことは、累計での予算比と実績を把握することです。

累計の予算比を把握するということは、その月の売上高の流れから、当月の売上高の着地点を予測することができます。

この売上高の着地予測から判断して、必要があれば緊急の販売促進活動等の手の打ち方を検討しなくてはなりません。

何も手を打つことなく、ただ単に結果の数値はこうなったというのではなく、自分の力で予定通りの結果に持ってゆくことが店長には必要なのです。

そのためにも、累計での予算比を把握しなくてはならないのです。

Point 3. 前年比の推移を把握する

デイリーマネジメントツール(Daily Management Tool)で私が最も大切にしているのが売上高前年比の数値を日々把握することです。

それは売上高前年比の数値が、お客様が下された我がお店に対する評価の数値になってくるからです。

できれば、時間帯別・曜日別に前年比を出せるとベストですが、最初は一日トータルの前年比の把握からスタートすれば良いです。

私は、常に売上前年比をお店の人気のバロメーターとして捉えています。

売上高が前年を上回っていれば、お店としては昨年より人気が高まったということになり、逆に売上高が前年を下回っていれば、昨年より人気が落ちたということです。

各経営数値からは決して話しかけてくれることはありませんが、しかし数値はいろいろな形でシグナルを送ってくれるのです。

数値が読めるようになることは、店長にとって何より大切なマネジメントスキルになってきます。

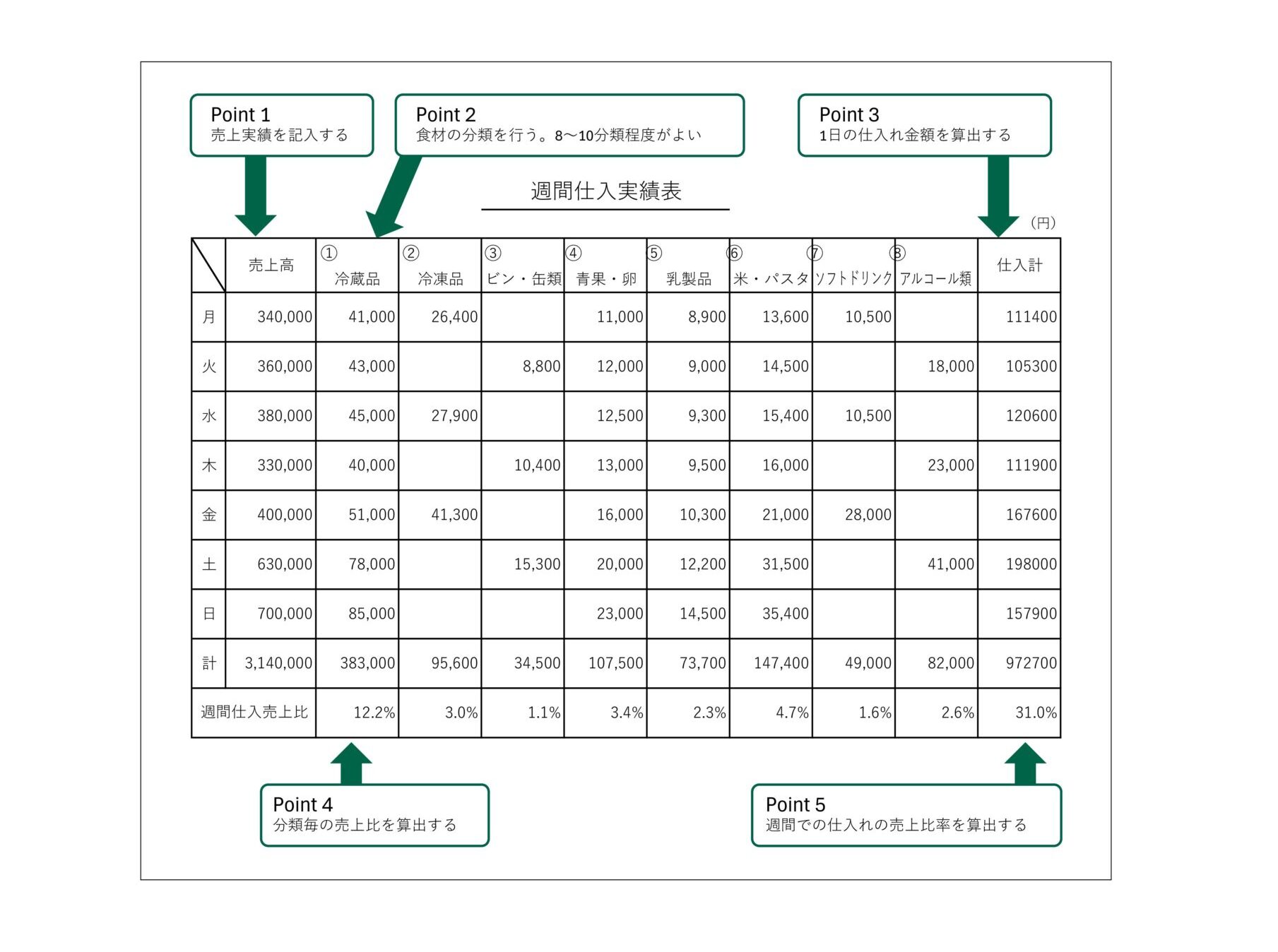

週間仕入れ実績表

週間仕入れ実績表とは、材料に関するお店での棚卸・発注、それにお客様に提供したお料理の材料が正しく使用されたかを確認するためのツールです。

また、この週間仕入れ実績表を活用することで、簡単な原価管理(フードコストコントロール)もできてきます。

原価管理(フードコストコントロール)は、料理長やシェフだけの仕事ではありません。

もちろん料理長やシェフには原価管理(フードコストコントロール)に対する責任はありますが、お店の最終数値責任は店長にあります。

そのためにも原価管理に対する、問題点の早期発見と早期対策ができるスキルが必要になってきます。

それが週間仕入れ実績表です。

この表の記入は、料理長やシェフがしても構いませんが、検討は必ず店長と料理長・シェフが同席の上行わなくてはなりません。

私自身も、この週間仕入れ実績表を基によく料理長とコミュニケーションをとっていました。

共通した問題点を持つということは、お店が一つにまとまるし、何より料理長との関係が良くなることでホールとキッチンの垣根が取れます。

週間仕入れ実績表5つのポイント!

Point 1. 売上実績を記入する

店長の仕事は、日々の売上高予算(予測)に対して、「人」と「食材」の準備をすることから仕事がスタートします。

その「人」の準備とは、稼働計画と作業割り当てになり、食材の準備とは、棚卸しと発注作業になってきます。

次に、売上高の実績に基づいて、その「人」と「食材」の結果を分析してゆくのです。

仕入れ実績表は、その食材の結果について売上高から分析してゆくものです。

そのために必要になってくるのが、日々の売上高予算(予測)と実績の把握です。

もちろん、料理長やシェフにも日々の売上予算(予測)や実績を必ず伝えなくてはなりません。

Point 2. 食材の分類

食材の分類とは、原価を正しく管理するための手法の一つです。

重要なことは、食材を分類することによって各食材のロスの発見とロスの退治に結びつけることです。

食材の分類はあまり多くなりすぎてもわかりづらくなるので、10分類ぐらいに分けて仕入額を記入すると、その後の分析と判断が容易に行えます。

分類については、料理長やシェフと相談して、分析のしやすい方法を選ぶことが大切です。

Point 3. 一日の仕入れ金額の算出

一日の仕入れ金額を算出することで、正しく発注が行われたかの判断をすることができます。

正しい発注とは、必要な食材が必要な時に必要な量だけ注文ができている状態です。

食材が欠品したり、逆に多くの食材を抱えることで在庫が増え、品質までも落とすということを防ぐためです。

Point 4. 分類ごとの売上比率の算出

分類ごとに売上比率を算出することで、まずは大きく分類ごとでの食材のロスの発見ができるようになってきます。

大きなメニュー改定や、シーズンメニューの導入時期でない限り、この分類の売上比率は基本的に大きな変化がないものです。

ということは、この数値に大きな変化が出てきた時は要注意ということです。

そんな問題点の発見が、この分類比から行えるのです

Point 5. 週間での仕入れの売上比率を算出する

週間単位での売上高と、週間単位での仕入れ金額の算出により週間でのフードコストコントロールもある程度までは把握できます。

仕入れとは店舗の発注量のことで、その発注が正しく行われていれば、仕入れ金額が売上高に対してある一定の数値になっているということです。

この数値に変化があった場合には、フードコストコントロールに対する具体的な取り組みが必要になってきたということです。

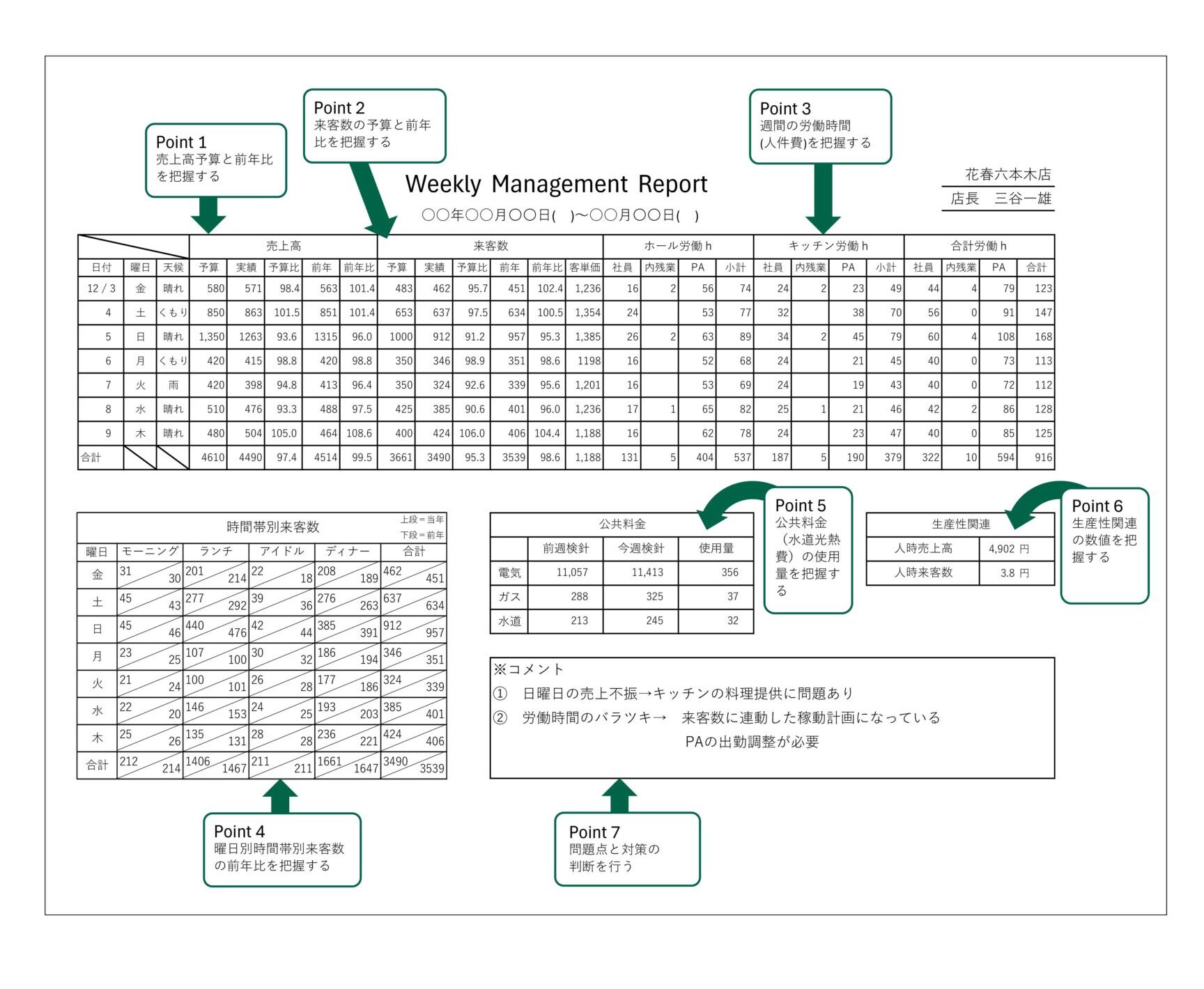

ウイークリー・マネジメント・レポート

Weekly Management Report

ウイークリー・マネジメント・レポート(Weekly Management Report)を紹介します。

このウイークリー・マネジメント・レポート(Weekly Management Report)は、週間単位で業績を把握し、週間単位で問題の発見と問題の解決にあたるものです。

小さな規模のお店の場合(従業員10人未満で定休日があるお店)であれば、デイリー・マネジメントを基本とすることがベストだと考えますが、ある程度の規模(従業員が10人以上で定休日がないお店)になってくるとデイリー・マネジメントでは、問題点の抜本的な解決に結びつかないために、私は週間単位での問題の発見と、週間単位での問題解決が効果的なウイークリー・マネジメント(Weekly Management)を勧めています。

ウイークリー・マネジメント・レポート7つのポイント!

Weekly Management Report

このウイークリー・マネジメント・レポート(Weekly Management Report)を活用するにも7つのポイントがあるのでよく理解してください。

Point 1. 売上高の予算と前年比を把握する

ウイークリー・マネジメント・レポート(Weekly Management Report)でまず大切なことは、週間単位の売上高の予算と前年比を確実に把握することで、現時点での売上高の流れを知ることです。

日々の売上高だけに一喜一憂することなく、しっかりとした売上高の流れを知ることが、その後の正しい経営判断となるのです。

また、週間単位で売上高の予算比と前年比の流れをグラフにしマーキングすると、自店舗の現状をより正しく把握することができます。

Point 2. 来客数の予算と前年を把握する

来客数の流れを把握するのも、売上高の流れを把握するのも同じことですが、ここで大切なことは客単価の変化を正しく把握することです。

売上高=来客数×客単価と表すように、売上高は来客数と客単価で決まってきます。

つまり、売上高を把握するということは、来客数と客単価の変化を把握するということです。

客単価には、そのお店の戦略的な位置付けもあると思いまあすが、実際にお客様が支払った単価が、そのお店に対するお客様の評価でもあるということを認識しなくてはなりません。

Point 3. 週間の労働時間(人件費)を把握する

お店の経費で最も大きいのが原価と人件費です。

普通のお店の場合、この原価と人件費の合計で約60%にもなってきます。

そこで、週間単位で実労働時間と人件費を把握することで、人のムダ・ムラ・ムリを発見し、問題点の早期発見と早期対策を行うのです。

週単位で、収支(収入と支出)が出てくるような仕組みになってくると、よりきめの細かいマネジメントが可能となってきます。

Point 4. 曜日別・時間帯別の前年比を把握する

ウイークリー・マネジメント・レポート(Weekly Management Report)で私が最も大切にしているのが、曜日別・時間帯別の来客数前年比です。

オペレーションの問題発見は、月曜日から日曜日までの曜日別と、ランチ・アイドル・ディナー・ナイトといった時間帯別から成り立っています。

曜日別に来客数の前年比を把握することで、曜日ごとの大きな変化を知ることができるし、また、ランチ・アイドル・ディナー・ナイトという各時間帯での来客数の前年比を把握することで、時間帯での大きな変化を知ることができます。

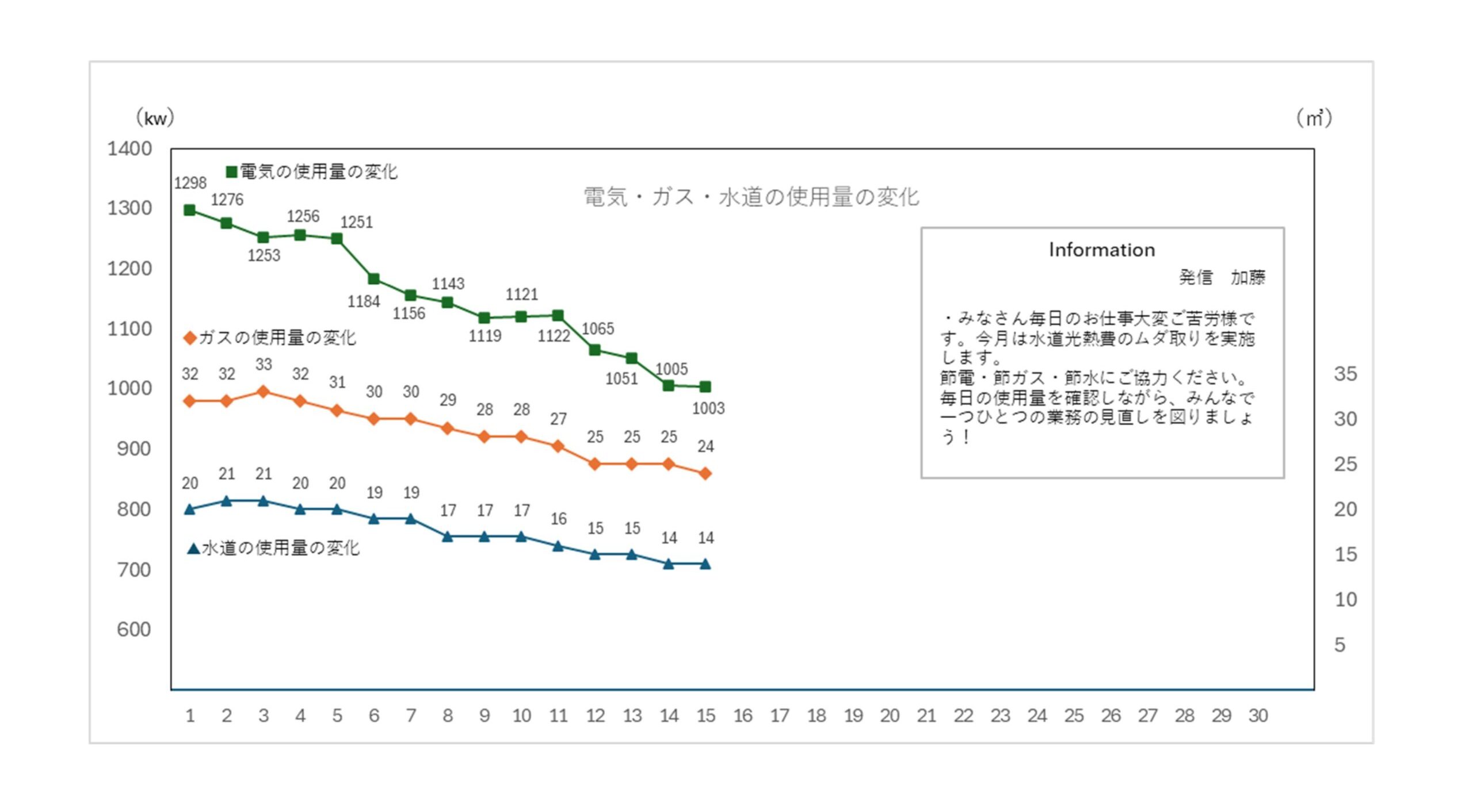

Point 5. 水道光熱費の使用量を把握する

原価と人件費の次に高い経費が公共料金(水道光熱費)になってきます。

水道の出しっ放しや、電気のつけっぱなし、それにガスの無駄使いが1ヶ月単位になってくると大きな金額になります。

あまり意識しないで日常的に使用してしまうものが公共料金(水道光熱費)です。

そこで、1週間単位で公共料金(水道光熱費)の使用量を把握することで、公共料金(水道光熱費)に対する問題の認識と問題の解決を図るのです。

Point 6. 生産性関連の数値を把握する

売上高や来客数と言った数値のほかに、副次的な管理数値としての生産性関連の数値を持つことで経営効率面の問題点を発見することができます。

売上高を高め、結果としての利益を上げてゆくことが何より大切ではありますが、たとえ売上高が上がらなくとも、しっかりとした利益が上がる状態を作らなくては、これからの厳しい時代には打ち勝ってゆくことはできません。

そのためには、生産性を高め「より良い・より強い」お店づくりを進めなくてはなりません。

Point 7. 問題点と対策の判断を行う

ウイークリー・マネジメント・レポート(Weekly Management Report)は、週単位での問題発見と対策活動を行うことで、問題点の早期発見と早期解決を図るものです。

そこで、このウイークリー・マネジメント・レポート(Weekly Management Report)の締めくくりは、自店舗の問題発見と、その問題解決のための対策判断を行うことです。

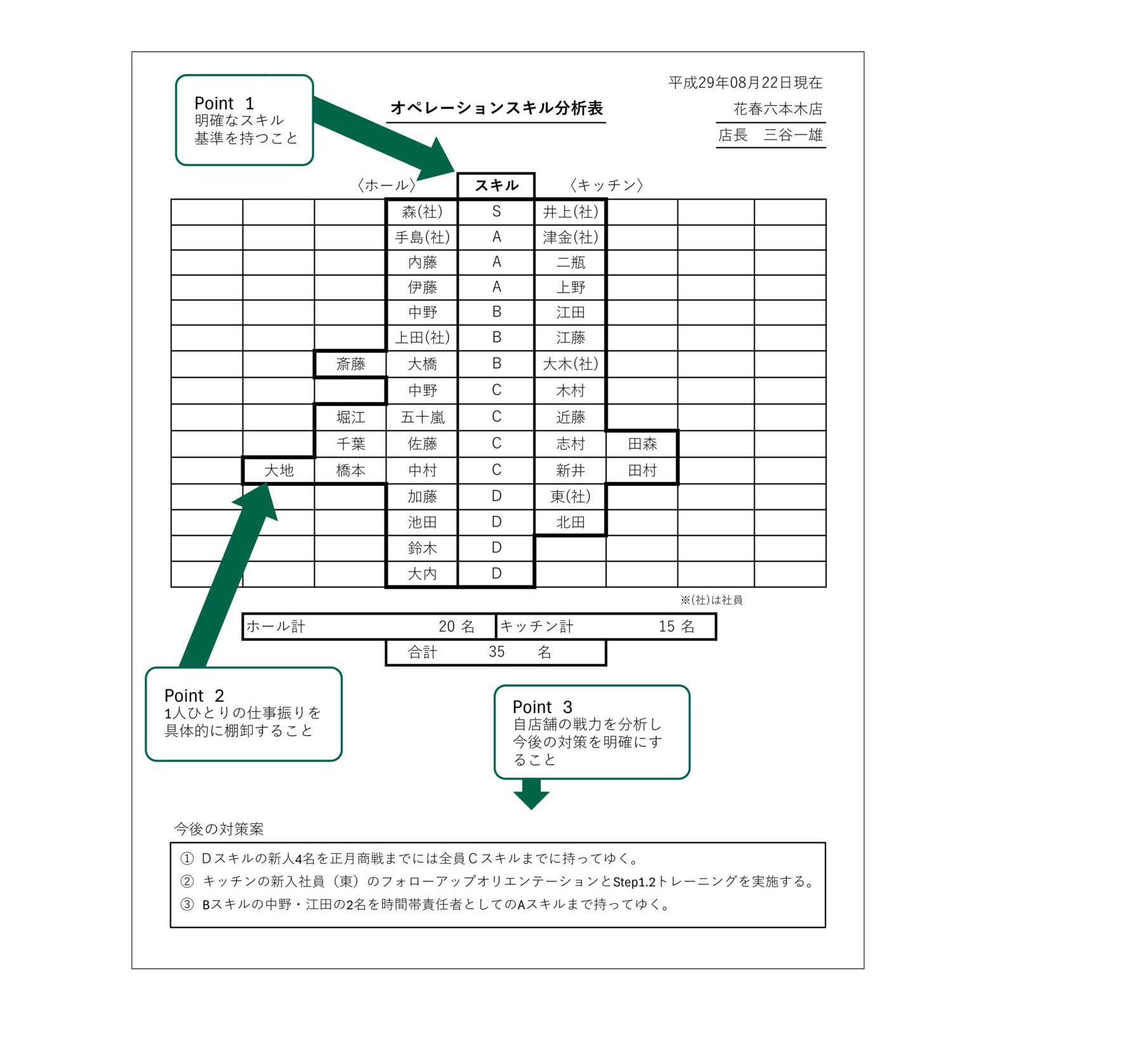

オペレーションスキル分析表

では次に、オペレーションスキル分析表を紹介します。

このオペレーションスキル分析表とは、お店の戦力を具体的なレベルで判断することで、今後の対策活動を明確にするためのものです。

お店の力とは、そこで働く一人一人の仕事ぶりの足し算で決まってくるからです。

スキル分析表3つのポイント!

このオペレーションスキル分析表を活用するには、注意しなくてはならない3つのポイントがあるのでよく理解してください。

Point 1. 明確なスキル基準を持つこと

我々の商売は、額に汗して一生懸命に働くことで評価されることが多く、具体的なオペレーションスキル基準を持っていないところがほとんどですが、これだからお店がなかなかよくならないのです。

もちろん額に汗して一生懸命に働くことは何より重要ですが、それで良い仕事を果たしたかどうかは別問題です。

そこで必要になってくるのが明確なオペレーション基準です。

何ができることが良い仕事に結びつくのか、これを明確にしなくてはなりません。

これによって、お店で働いている人たちに対する、追加のトレーニング項目や仕事の目標も明確になってきます。

Point 2. 仕事ぶりを具体的に棚卸しすること

オペレーションスキル基準が明確になるということは、そこで働く一人ひとりの仕事ぶりが具体的に棚卸しできるということです。

何も棚卸しは食材に限ったことではありません。

私は一人一人の仕事ぶりを棚卸しすることが何より重要だと考えています。

それはお店の力を高めることでした、この大競争時代を打ち勝ってゆくことができないためです。

Point 3. 今後の対策を明確にする

このオペレーションスキル分析表で最も大切な部分は、次店舗の戦力を目に見える形で表し、具体的に現状の戦力を把握し分析することで今後の対策案を明確にすることです。

今後の対策案とは、お店で働く一人ひとりのオペレーションスキルアップのことで、それは追加の教育訓練にもなってきます。

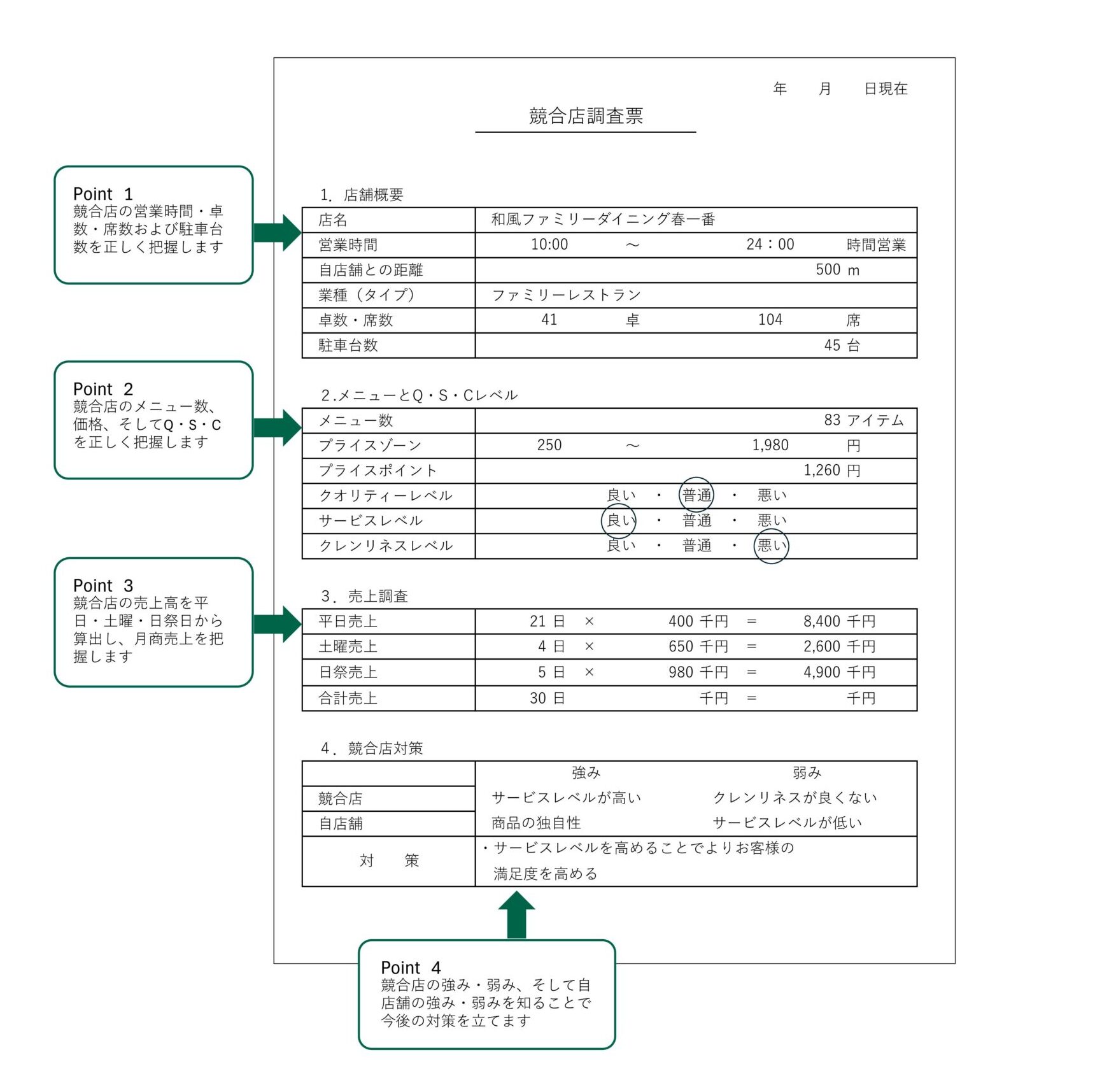

競合店調査票

競合店調査票とは、競争相手の営業状況を具体的に知ることで、今後の戦い方を明確にしようというものです。

商売の基本は、敵を知り己を知ることです。

つまり、競争相手の強みと弱み、それに次店舗の強みと弱みを知ることで、今後の対策案を練ってゆくのです。

競合店調査票の4つのポイント

Point 1. 競合店の営業状況を把握する

競合する相手を知るとは、まずは競争相手の営業時間や、店の大きさや卓数・席数、それに駐車台数を把握することからです。

私はよく店長・支配人の人たちに競争相手の質問をします。

その質問とは、

- 競争相手と思っているお店はどこですか?

- 競争相手の営業時間はどうなっていますか?

- 競争相手との距離はどのくらいですか?

- 競争相手の卓数と席数はどうなっていますか?

- 競争相手の駐車台数はどうなっていますか

といったことです。

残念ながら、ほとんどの店長は、競争相手はどこか、止まりです。

2から5については、そのほとんどが感覚です。

商売の基本は、敵を知り己を知ることからスタートです。

そのためにも、具体的に競合店の営業状況を把握する必要があります。

Point 2. 競合店のメニューとQ ・S・Cを把握する

競合店を正しく知る次の項目は、競争相手のメニュー数や価格mそれにQ・S・Cのレベル等を具体的に調査することです。

特に価格については、プライスゾーンと価格帯の中心になるプライスポイントを掴む必要があります。

こんな情報が、その後の販促活動に役に立ってくるのです。

また、競争相手のQ・S・Cを知るということは、実は、自店舗のQ・S・Cの状態についてもより具体的に知ることができるということです。

Point 3. 競合店の月商売上高を正しく把握する

地域一番点を目指す上で必要になってくるのが、競合店の売上高です。

単なる感覚で一番点に入っていると思っていても、実際に調査すると、地域一番点は別なところということがよくあります。

本当の意味で、地域一番店を目指すのであれば、競合店の売上高と自店舗の売上高からその違いを明確にしなくてはなりません。

それでこそ、本物の地域一番点になれるのです。

Point 4. 競合店と自店舗の強み弱みを知る

何度も言いますが、商売の基本は敵を知り己を知ることです。

そこで、この競合店調査票では競合点の強み弱み、そして、自店舗の強み弱みを一言集約で表現し、これからの対策活動に活かしてゆくのです。

競合店を見ない店長が実に多くいますが、自分の知らない間に、新メニューを導入していたり、お店をリニューアルしていたり、さらには大きな販促をしていることがよくあります。

自分たちだけが努力しているわけではありません。

競争相手も必死で努力しているのです。

そんな必死に戦っている競争相手を知ることで、さらに自店舗を強くしてゆく努力が今の時代には必要です。

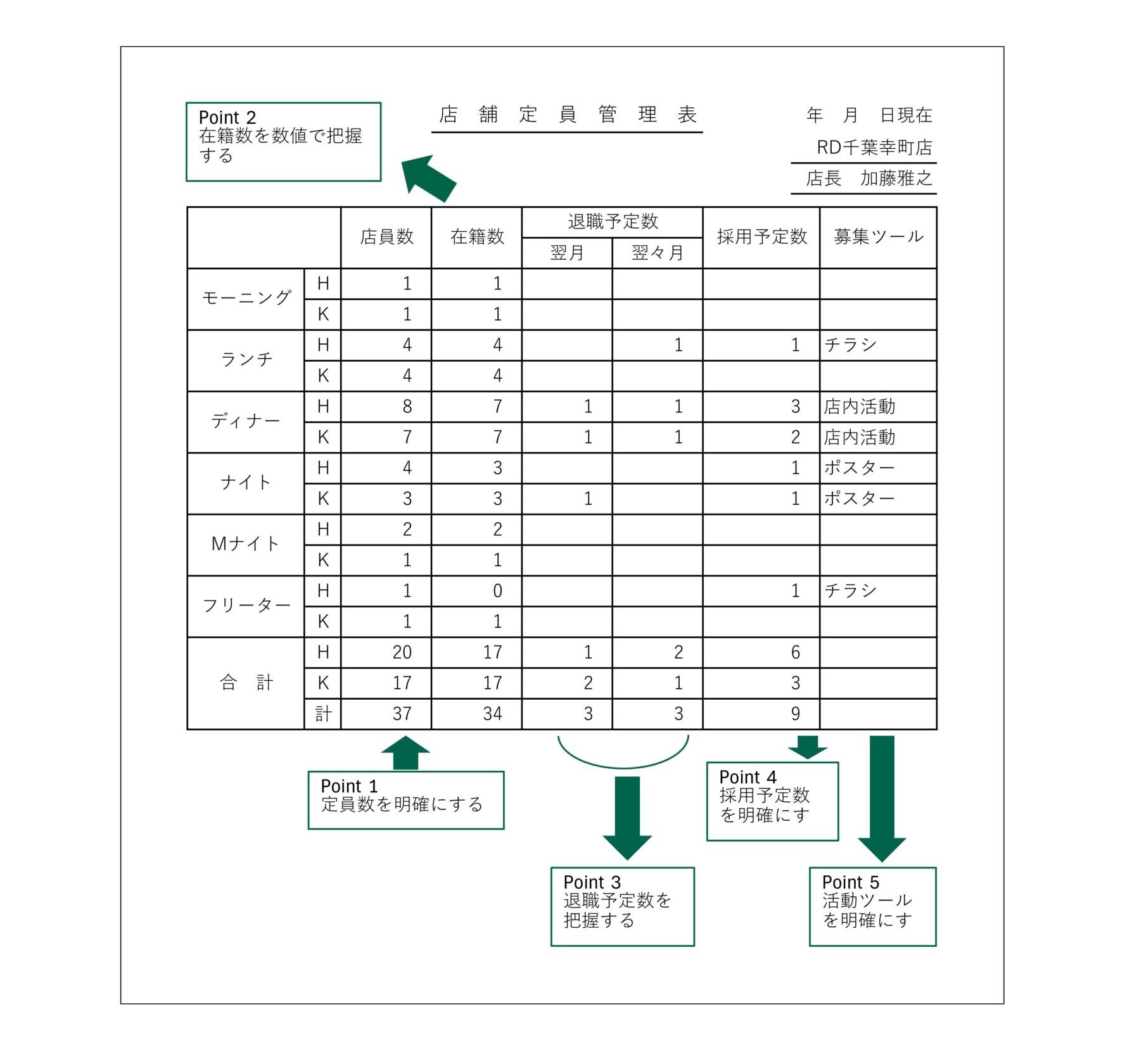

店舗定員管理表

店舗定員管理表は、安定した店舗運営を行ってゆくためのもので、採用➡︎教育➡︎定着➡︎戦力という店舗にとって一番重要な機能を確実にするためのもので、今後の店舗運営を円滑に進めるとともに、お客様からの信頼を得るためのものです。

それは、必要なときに必要な人が採用でき、そして適切なトレーニングを行うことで、お店の戦力を維持向上しようというものです。

これによって、多大なコストがかかる急場しのぎの採用やトレーニングを行う必要がなくなります。

最悪の状態は、直前になって新人を採用し、十分なトレーニングをしないで放置することです。

これでは、せっかく採用した人たちにお店を辞められるということになります。

もちろんお店のオペレーションも安定しません。

このような問題にならないためにも、この定員管理表が必要になってくるのです。

店舗定員管理表5つのポイント!

この店舗定員管理表を活用s流にも、5つのポイントがあるのでよく理解してください。

Point 1. お店の定員数を明確にする

ここでいうお店の定員数とは、2ヶ月後の運営であったり、3ヶ月後の運営を考えたお店の定員数のことです。

それは、採用から戦力までのトレーニング機関から弾き出した期間なので、各店のトレーニング期間によっては4ヶ月後もあれば、5ヶ月後の定員数もありえます。

しっかりとしたお店でのトレーニングを実施できることが、その後の定着に大きく影響してくるので、この定員数には十分な検討が必要になってきます。

Point 2. 実際の在籍数を明確にする

ポイントの2つ目は、人の戦力は必ず数値で明確にすることです。

店長の中には感覚で把握する人もいるようですが、確実な店舗運営を行ってゆくためには、数値で把握しながら数値で手を打ってゆくのです。

その一つが、月末段階での実際稼働する在籍人数を明確にすることです。

特にPA(パート・アルバイト)の人たちについては、確実な勤務ができるかどうかの確認が必要です。

出勤レベル表や戦力分析表と言ったマネジメントツール(Management Tool)があれば、それらを活用することで十分に人の稼働状況を予測することができます。

大切なことは、お店の戦力を確実に数値で把握することです。

Point 3. 退職予定数を明確にする

店舗運営が一番乱れるのは、社員であれPA(パート・アルバイト)であれ、その人たちの突然の退職です。

本来であれば、社員はもちろんのこと、たとえPA(パート・アルバイト)の人たちでも、きちんとした退職のルールが決まっていなくてはなりません。

もし、PA(パート・アルバイト)の人たちに関する退職のルールがないのであれば、早急に作る必要があります。

これで突然の退社は、ある程度防げます。

しかし、突然の退職の原因の多くは、お店に起因していることを忘れてはなりません。

突然の退社は別にして、PA(パート・アルバイト)の退職予定を知ることは、その後のお店の運営上非常に大切になってきます。

辞めることを認めたくないという気持ちも理解できますが、PA(パート・アルバイト)の方は、ある一定の期間働く条件できています。

ならば、月毎の退職予定数を知ることは、その後の活動をスムーズに行うためには絶対に必要になってきます。

特に春のPA(パート・アルバイト)の入れ替えに関しては、前年の9月ごろから情報を収集して、必要な場合には10月ごろから活動を開始しなくてはならないところもあります。

Point 4. 採用予定数を明確にする

定員数と在籍数、それに退職予定数が出てくると、採用必要数が明確になってきます。

店舗運営は、1ヶ月単位での仕事のサイクル(マネジメント・サイクル)が基本になってきますが、採用に関しては、2ヶ月サイクル・3ヶ月サイクルでの仕事を進めてゆく必要があります。

それは、採用➡︎教育➡︎定着➡︎戦力という流れが、1ヶ月のサイクルでは動かないためであり、確実な店舗運営を行ってゆくためには、その期間を必ず設けなくてはならないということです。

このことで、より安定した店舗運営が可能となるのです。

そして、最終的にはこの活動がお店の人件費も安定させてくれるのです。

Point 5. 活動ツールを明確にする

採用数が決まったら、本格的なリクルート活動になってきますが、その前に、募集する時間帯ごとに活動ツール(募集媒体)を明確にしなくてはなりません。

これは、もちろん効果的な募集活動をするためであり、費用対効果を考えた手の打ち方を選ぶためです。

特にPA(パート・アルバイト)の採用には、その地域特性や環境によって募集の媒体には十分な検討が必要になってきます。

人集めは店舗を運営する上で書くことのできない活動です。

人を集めることができなければ店舗も運営できません。

人で困っている店長の多くは、人が増えない問題と、そして人を集める術(ノウハウ)をいくつも持っていないことによるものです。

お客様が来ないお店であれば別ですが、お客様が来ている以上は必ず働く人は集まるというのが私の持論です。

だから人が集まらないお店などないし、もしほとが集まらないお店であれば、それは店長に問題があるということです。

計画的にほとを採用し、そして計画的に人を育成することで、お店の組織化を進め安定した店舗運営をしてこそプロ店長と言えるのです。

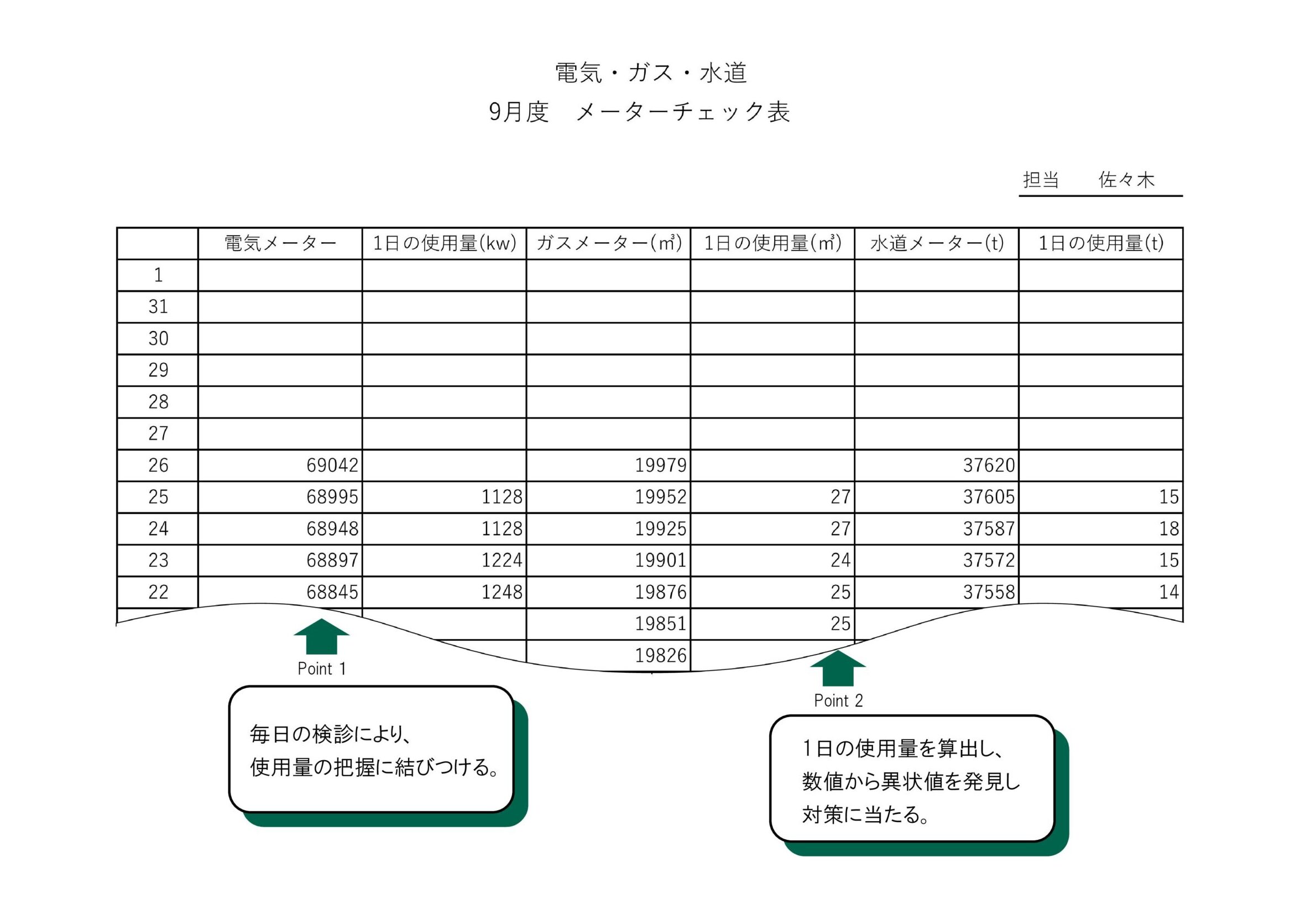

U・T・Tチェック表

店舗経費の中では、フードコスト(材料費)、レイバーコスト(人件費)に次いで大きな経費がこの電気・ガス・水道の公共呂近(U・T・T)です。

このマネジメントツールは、電気・ガス・水道の公共料金(U・T・T)を適正に使用するためのチェック表です。このU・T・Tチェック表は、毎日の業務になるので開店前の作業に組み込むなどして習慣化しなくてはなりません。

U・T・Tチェック表2つのポイント!

このU・T・Tチェック表を活用するには、次の2つのポイントがあるのでよく理解してください。

Point 1. 毎日の検針

大変面倒なことですが、電気・ガス・水道の異常値を発見するためには、毎日の検針が何より一番重要です。

水道光熱費も他の取り組みと同様、問題点の早期発見と、問題点の早期解決が店舗運営では何より大切です。

メーターチェックには、それほど時間もかからないので、作業が習慣化すればお店の開店作業の一つとして定着してきます。

Point 2. 1日の使用量を算出する

このU・T・Tチェック表は大変便利にできていて、一般的な日にちの入れ方とは逆をとっています。

それは、引き算が簡単にできるようにしてあるためです。

だから、当日から前日のメーター数を引くことで簡単に1日の使用量を算出することができます。

問題は、この表から異常値を発見し、そして電気・ガス・水道のムダ取りをすることです。

水道の漏水などもこのチェック表から発見ができます。

また、使用量をグラフにし、休憩室などに貼れば、働くみんなの問題意識も高まり、水道光熱費のコントロールで大変効果的な活動になってきます。

こうしたグラフの他にも、節水シールや節電シールを作って各設置場所に貼ることも働く人の意識が大変高まるので一度試してみることを勧めます。

謝辞

故五十嵐茂樹氏の生前のご厚意に深く感謝いたします。

また五十嵐由美子様におかれましてはテキストの提供ならびに掲載の許可をいただきましたこと、厚く御礼申し上げます。